1. A alucinação que se partilha é um fundamento da vida em comum.

Os calendários estão entre as alucinações coletivas necessárias para qualquer experiência do comum e toda fabricação de coletividades, ao lado do dinheiro, da linguagem e do cinema, por exemplo. Os marcos do tempo definidos por um calendário representam uma forma de classificação que projeta, no tempo, algumas das categorias, problemas e movimentos constitutivos da vida social. Nesse sentido, a classificação do mundo – das coisas que o compõem, do espaço e do tempo em que se desenrolam e se enovelam seus fios – não é resultado de procedimentos lógicos abstratos ou de cálculos racionais feitos individualmente, mas de formas coletivas de organização social.

É o que argumentam Émile Durkheim e Marcel Mauss em um texto de 1903 intitulado “Algumas formas primitivas de classificação: contribuição ao estudo das representações coletivas”, publicado em português no livro Ensaios de sociologia, de Marcel Mauss. Atravessado por uma tensão entre uma perspectiva histórico-evolucionista – evidenciada no título pelo uso do adjetivo “primitivas” – e uma perspectiva lógico-funcionalista – afirmada com rigor no cerne da argumentação – o texto de Mauss e Durkheim leva a uma concepção sociocêntrica das representações coletivas e das formas de classificação.

O que está em jogo na classificação do tempo representada pelo calendário é a objetivação da sociedade e das representações coletivas que a fundamentam ou, em outras palavras, a materialização de relações sociais e dos ritmos que as sustentam sob a forma de marcos temporais que aparecem como se fossem objetivos e necessários. Ao assumir a forma de representação coletiva e, portanto, de alucinação partilhada, a sociedade pode se inscrever no mundo e, ao mesmo tempo, esconder o processo de sua inscrição.

Na objetivação da sociedade que está em jogo no calendário, são cruciais ritos que, como o Natal e o Ano-Novo, imprimem um ritmo cíclico ao tempo social. Ao serem alucinados em conjunto, os ritos do Natal e do Ano-Novo ajudam a fixar e a estruturar o calendário e reforçam, dessa forma, a ordem social que se inscreve em seus marcos temporais. Nos ritos, a sociedade se re-vela como tempo e o tempo se projeta como necessidade.

2. Toda alucinação partilhada é ao mesmo tempo um campo de disputa.

A inscrição da sociedade nos sulcos do mundo, nos traços que fazem da superfície das coisas a cifra de uma escrita, no tecido tênue da realidade, depende de um processo reiterativo, que opera por meio da repetição de elementos – como os dias, as semanas e os meses, como os feriados e as datas comemorativas – e, ao mesmo tempo, se desloca parcial e incessantemente em direção a novos contextos – não há repetição absoluta, o tempo está irreversivelmente aberto.

Cada Ano-Novo é a ocasião de uma repetição – estamos diante de mais do mesmo – e de um deslocamento – estamos diante de algo que pode ser inteiramente novo. O Ano-Novo é apenas mais um ano, novamente: reúne a certeza do mesmo e a potência do novo. Mais do mesmo, já outro. A articulação entre repetição e deslocamento, entre conhecido e desconhecido, entre convenção e invenção (estou pensando no livro A invenção da cultura, de Roy Wagner, que propõe uma compreensão da cultura como criatividade, baseada na dialética entre convenção e invenção) define o processo reiterativo de inscrição da sociedade no mundo.

Entre a repetição e o deslocamento, desenrola-se um jogo político, isto é, de definição das possibilidades da vida em comum e de disputa pelos sentidos que a constituem. Qualquer forma cultural existe em relação ao campo de disputa delimitado pela repetição e pelo deslocamento, tendendo em direção a um ou a outro.

Toda forma cultural pertence à alucinação partilhada, participando de sua tecelagem ou perturbando seu enredamento: trata-se de um pertencimento tenso, que pode ser notado quando, por exemplo, o cinema reescreve a história, jogando com os signos que a compõem e invertendo as coordenadas dos marcos que a organizam, como em Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino. O que está em questão aí – e na esfera da arte de forma geral – é a possibilidade de interrogar a alucinação, de disputar seus efeitos e de repensar seus sentidos.

3. Em toda alucinação partilhada, as palavras e os elementos simbólicos são tratados convencionalmente como encantamentos sagrados e, assim, os jogos de linguagem podem produzir sacrilégios.

Uma parte do Natal e do Ano-Novo envolve, como em todo rito, o uso de palavras como se elas fossem dotadas de poder sobre o mundo, como se o abismo que separa as palavras e as coisas pudesse ser magicamente preenchido por encantamentos. Na língua que se tornou familiar a muitos de nós em tempos de globalização, costuma-se dizer “Merry Christmas and a Happy New Year”. O uso recorrente e repetitivo da expressão, na qual se pode reconhecer a força de um encantamento, a converteu em um significante vazio, que se torna tão invisível quanto familiar.

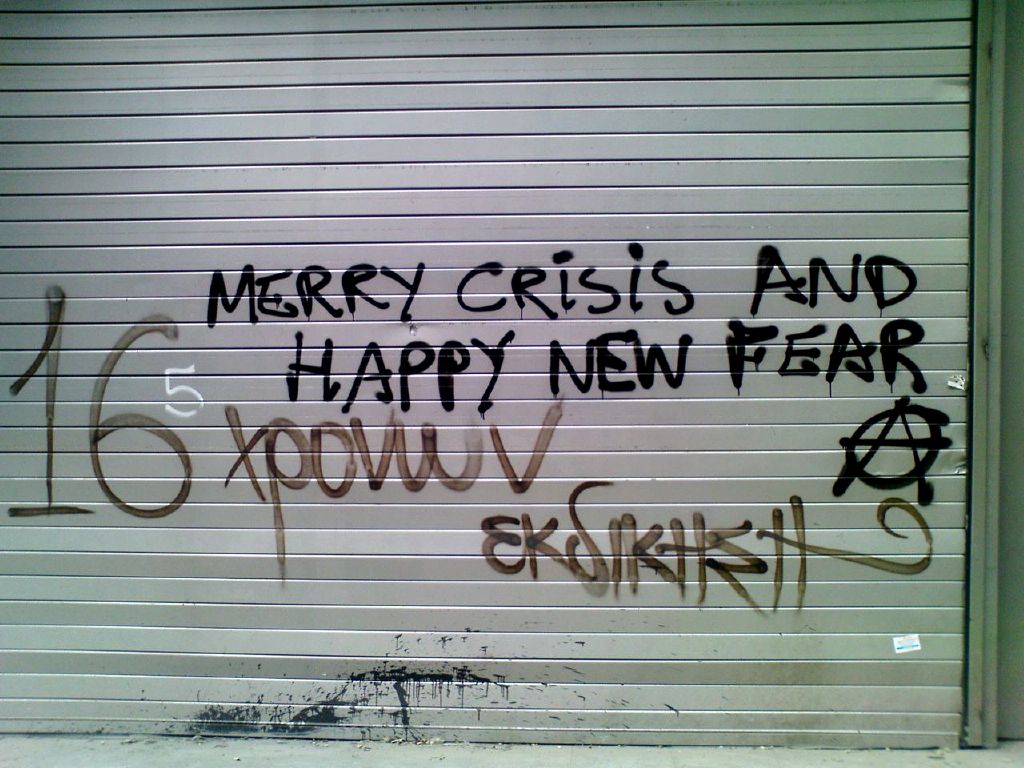

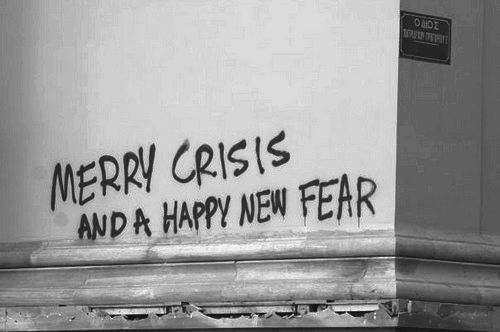

Diante da invisibilidade do familiar e do esvaziamento do encanto a que a sacralização destina as palavras, apenas o jogo pode produzir algum estranhamento suplementar. É o que ocorre com a frase “Merry Crisis and Happy New Fear” (algo como “Feliz Crise e Bom Medo Novo”), cuja origem permanece indeterminada, embora seja possível dizer que passa pela Grécia e pelas mobilizações populares que se espalharam por diversas cidades gregas em dezembro de 2008.

Contrapondo-se ao vazio de sentido do slogan convencional, desencantado diante da crise generalizada, “Merry Crisis and Happy New Fear” se transformou num slogan de protesto, disseminando o sacrilégio dos encantamentos sagrados do Natal e do Ano-Novo pelas paredes e muros de diferentes cidades. Por meio do sacrilégio, o jogo de linguagem devolve as palavras à esfera do uso comum: o eco distorcido da expressão original permite inscrever um sentido diferente, possibilitando a repetição deslocada, a reiteração subversiva do encantamento sagrado e, portanto, a sua profanação.

4. Os jogos de linguagem podem reintroduzir nas palavras o encantamento profano que se perdeu com sua sacralização.

A partir da capa de uma revista, as palavras “Merry Crisis and Happy New Fear” passaram a disseminar seu sacrilégio em paredes como a do Banco da Grécia, chegando a se difundir de forma intermitente por meio da internet até 3 anos depois dos eventos de 2008, por ocasião do Natal de 2011 e da passagem para 2012.

Em sua disseminação, as palavras sacrílegas do Natal e do Ano-Novo revelam a crise por trás do consumismo do espetáculo das luzes natalinas e o medo diante das sombras que se projetam no futuro. As palavras “Merry Crisis and a Happy New Fear” recuperam a intensidade profana do encantamento das palavras, permitem saber e saborear as possibilidades de sua reinscrição na esfera do uso comum.

5. No cerne da alucinação partilhada e da sacralização convencional, o encantamento profano inscreve uma inversão inventiva, que revela o estado invertido (o estado de exceção como regra geral) do mundo em que vivemos.

É apenas na fotografia dos policiais caminhando diante de paredes grafitadas com a frase “Merry Crisis and a Happy New Fear” que podemos entrever seu encantamento profano em toda a sua complexidade. Na reiteração subversiva das palavras de ordem do capitalismo, descobrimos, sob a forma de um reflexo invertido, a desordem em que se encontra o mundo, revelando o estado de exceção como regra, como percebeu, há tempos, Walter Benjamin: “A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra geral.”

O encantamento profano das palavras inverte os valores da frase original e inventa um espaço de revelação da verdade no cerne da alucinação partilhada do calendário, dos ritos de sacralização do Natal e do Ano-Novo que o sustentam. A inversão inventiva revela que a verdade da vida em comum é hoje o estado de exceção, marcado pela crise e pelo medo.

É a crise que revela o estado de exceção e abre a possibilidade de uma nova história, como 2011 insinuou, seja na primavera árabe, seja nos movimentos de ocupação que surgiram ao redor do mundo. É na crise que se pode fazer a partilha do medo, que chega aos poderosos e privilegiados, aos ditadores e ao 1%: é feliz, para os oprimidos, o medo que pesa sobre o poder.

A melancólica ironia já contida nas palavras – que comemoram ou fingem comemorar a crise, que festejam ou fingem festejar o medo – se intensifica na fotografia quando, como que por acaso, o escudo invertido do policial à esquerda abre na superfície da foto uma ferida: é o elemento “que parte da cena, como uma flecha, e vem me transpassar”, como escreve Roland Barthes sobre o punctum, em A câmara clara: “picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere)”.

Embora a foto pareça – em sua tecelagem superficial – significar um contraponto entre a frase grafitada na parede, que representa as revoltas e a insatisfação generalizada, e os policiais, que representam a violência (monopolizada pelo Estado) da imposição da ordem, o escudo invertido é a faísca de acaso que abre outros sentidos: a repressão policial como imposição de uma ordem de valores invertidos como aquele escudo, defendendo os mais ricos dos ricos e seus interesses, contra os 99%; a desatenção da repressão policial como fratura no poder; a possibilidade inquietante, o delírio instigante, o sonho bobo de que as duas figuras não trabalhem do lado da repressão policial, seja porque desertaram, seja porque imitam suas características apenas para melhor confrontá-la; etc.

Mas, afinal, por que o escudo está invertido? A foto não diz nada. Seu silêncio grávido, intenso e ao mesmo tempo duro, não oferece nenhuma narrativa dos eventos anteriores (e posteriores) à captura da imagem. O silêncio dá à fotografia uma insistente abertura, porque permanece sem sentido, à espera de algum sentido, acolhendo a esperança de outros sentidos para a imagem e para o mundo: no abrigo da fotografia, o mundo poderá, talvez, ser reinventado.

Na ferida pungente do escudo invertido, que recorta a tecelagem superficial da foto, que dá a ela uma espécie de relevo, que revela toda a espessura de sua trama, o que vejo é uma desesperada esperança. Afinal, quando ela vale alguma coisa, é de desespero que se faz a esperança.