Minha formação musical e humana tem no Pink Floyd uma de suas pedras fundamentais. É um dos sons ao qual retorno quando desejo me encontrar, no meio de tudo, contra o que me afasta de mim mesmo. É uma das experiências que guardo e renovo, a cada vez, como um amuleto, ou a memória de um amuleto que só existe como lembrança e projeção, e só aí encontra sua potência de proteção e resistência às trevas dos tempos, justamente como uma fresta aberta contra a tempestade, como um desejo de entrever a luz que resta.

Fazia tempo que eu já nem imaginava mais o que seria ver um show do Pink Floyd. Esse sonho adolescente tinha se diluído, e eu já me acreditava satisfeito com gravações, como aquela feita em Pompeia, em 1972, ou a apresentação incrível de David Gilmour em anos mais recentes, em que a guitarra solo de Comfortably Numb se amplificava, para mim, como uma revelação fugaz da máquina do mundo. Aí aconteceu de eu e Juliana nos mudarmos pra Salvador em 2017 e, mais ou menos um ano e 5 meses depois, sem muito planejamento, vermos juntos, ontem, ao show Us + Them, do incrível Roger Waters.

Tudo começou com a demora de um olhar compartilhado, diante de uma praia distante, com uma mulher de costas, que víamos todos na imensa tela. Tudo seguiu com a impaciência de alguns diante do que certamente lhes pareceu tempo morto, mas era, antes, gestação e vento espalhando sementes, para que a vida siga. E tudo se interrompe com violência, sabemos, mas a vida que seguia no tempo imenso se torna sobrevivência e resiste.

Resist, lemos nas blusas das crianças num dos momentos mais bonitos, e o telão replica a mensagem. Elas – que entraram no palco como uma representação do que a violência sistemática do poder aspira a produzir, uniformizadas e dóceis – são da Bahia, como Roger tomou o tempo de informar. Uma, duas, várias delas, enquanto dançavam contra a opressão, sorriam. E as vozes e os corpos ao lado, vendo juntos, no tempo irrisório da arte, na inutilidade frutífera da música, na partilha um pouco bêbada do sublime. Não há outra palavra: sublime.

Mas havia muito mais. Houve antes, haveria depois. Haverá.

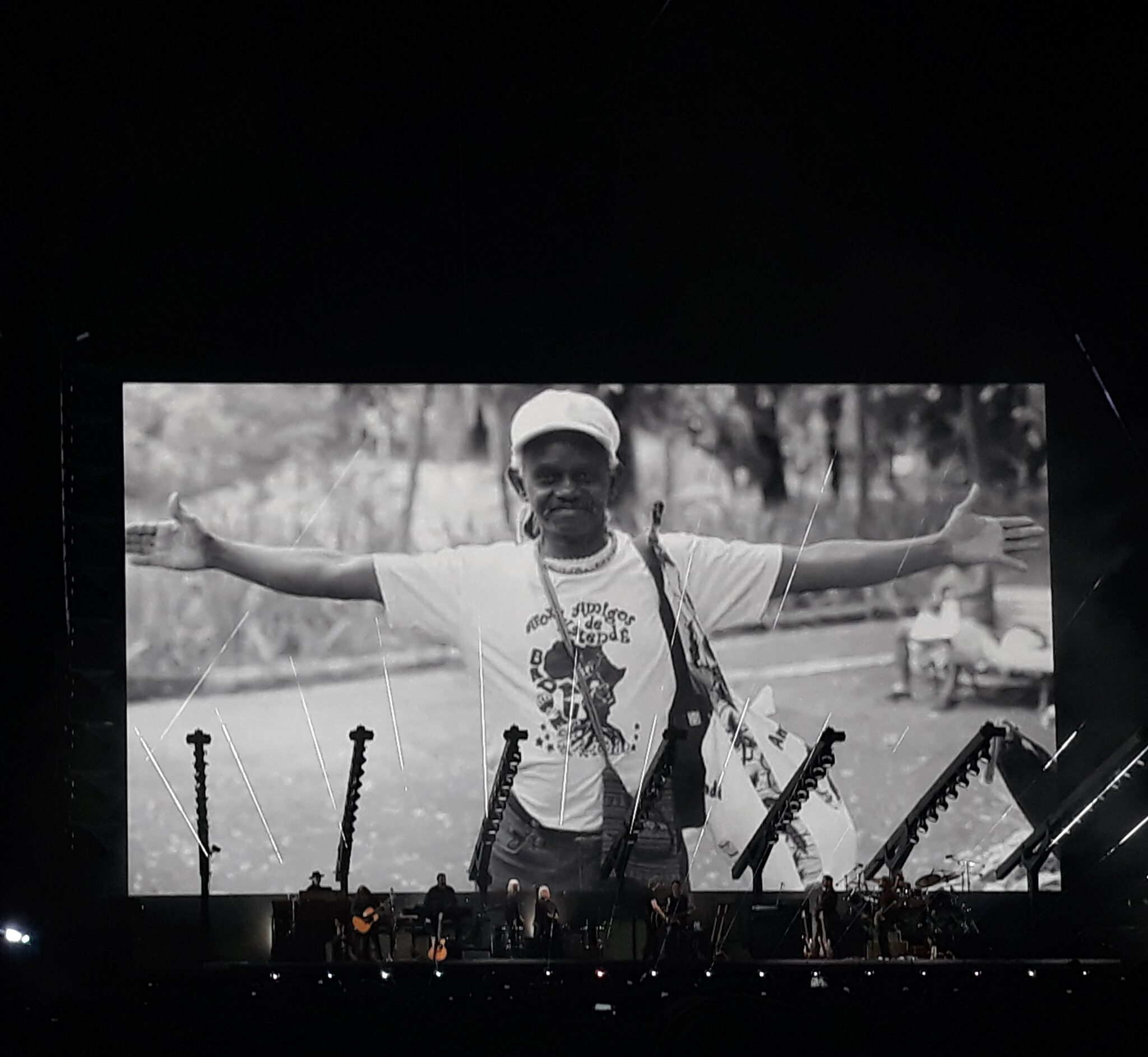

Quando falou novamente de Salvador e da Bahia, Roger chorou, eu gritei, Juliana também – e choramos juntos – enquanto a projeção de uma fotografia em preto e branco convocava a presença de Moa do Katendê. Na imagem, Moa aparece de braços abertos, e a promessa do abraço resguarda um sentido de comunidade aberta, que se adivinha em toda resistência como um desejo irredutível: ali onde a comunidade se revela apenas parcialmente, porque não existe ainda, não está pronta, jamais se completa – a vontade de completar a comunidade é justamente a ameaça fascista por excelência – o abraço de Moa insinuava a vista de um horizonte, uma fresta e uma inquietação, enfim, a abertura do comum à alteridade, à diferença, à aparição da pluralidade dos rostos. Ali onde as crianças disseram: Resist, Moa estendia os braços, e seu gesto configurou um mundo.

Configurar um mundo: figurar conjuntamente, dar figura no contato com os outros e com os rostos – inclusive os rostos dos animais, o rosto do planeta. Em nenhum momento a justiça que devemos rigorosamente delirar será completa sem uma consciência da mundanidade que transborda e abriga toda humanidade. Entre as crianças e Moa, entre a reivindicação inequívoca dos direitos humanos e a atenção ao sentido de co-pertencimento a um planeta que nos ultrapassa, contraditório e problemático, o show de Roger Waters foi uma das experiências mais impressionantes que já tive, justamente porque configurou um mundo em que a esperança não se reduz a uma utopia, o desejo de uma vida melhor não resolve nem define, por si só, como deve ser toda forma de vida. Abertura, em vez de fechamento, com todos os problemas que toda abertura pode ter, na medida em que será sempre limitada.

E estava lá com Juliana. Há quase três anos juntos, há quase um ano e meio morando juntos, a morada que encontro em você aponta pra fora do tempo, é abertura e liberdade. Te amo. Estamos construindo uma relação e uma vida que me fazem lembrar, a cada passo, da importância de imaginar e de experimentar o que talvez tenha parecido impossível. É assim que se configura um mundo também: com a retomada do impossível que não podemos deixar que nos seja roubado, usurpado, apagado. Ler o impossível por baixo da rasura é retomar a criação de sua possibilidade. É preciso rasurar o impossível, em vez de permitir que seja apagado por completo. Se nos dizem que um mundo sem guerras é impossível, rasuramos essa suposta impossibilidade, sem apagar o significante que parecia reduzido a ela, “mundo sem guerras”, para tornar imaginável e legível um mundo em que guerras não tenham lugar, como tanto fez Roger Waters. Se nos dizem que o amor livre é impossível, rasuramos ao mesmo tempo o “amor” como abdicação da liberdade e o “livre” como obstáculo ao amor, para tornar imaginável e legível – na “intimidade que é um campo aberto”, como escreveu Juliana – uma forma de viver junto que é tempo, demora, luz, morada, semente.