1. Assisti Cinema before 1300 (Cinema antes de 1300, 2023), de Jerome Hiler, que fala da história da arte dos vitrais, especialmente a partir do século 12, como uma arqueologia do cinema. Cineasta, pintor e artista interessado no vidro como material de expressão, Hiler é, ao lado de Nathaniel Dorsky, um dos nomes do campo do cinema experimental dos Estados Unidos, embora certamente esse tipo de denominação faça pouca justiça às derivas visionárias, poéticas e proféticas dessa linhagem, que inclui também Stan Brakhage e Gregory Markopoulos, entre outros.

A certa altura, como Méliès deslumbrado com as árvores que se movem em Repas de bébé (1895), Hiler compartilha seu fascínio com as árvores que aparecem em diferentes janelas das catedrais que visita, colecionando fotografias dos vitrais que admira. Há árvores que parecem brócolis, diz ele, no comentário pausado e frequentemente divertido, denso em suas informações e imaginativo em suas fabulações, que atravessa o filme.

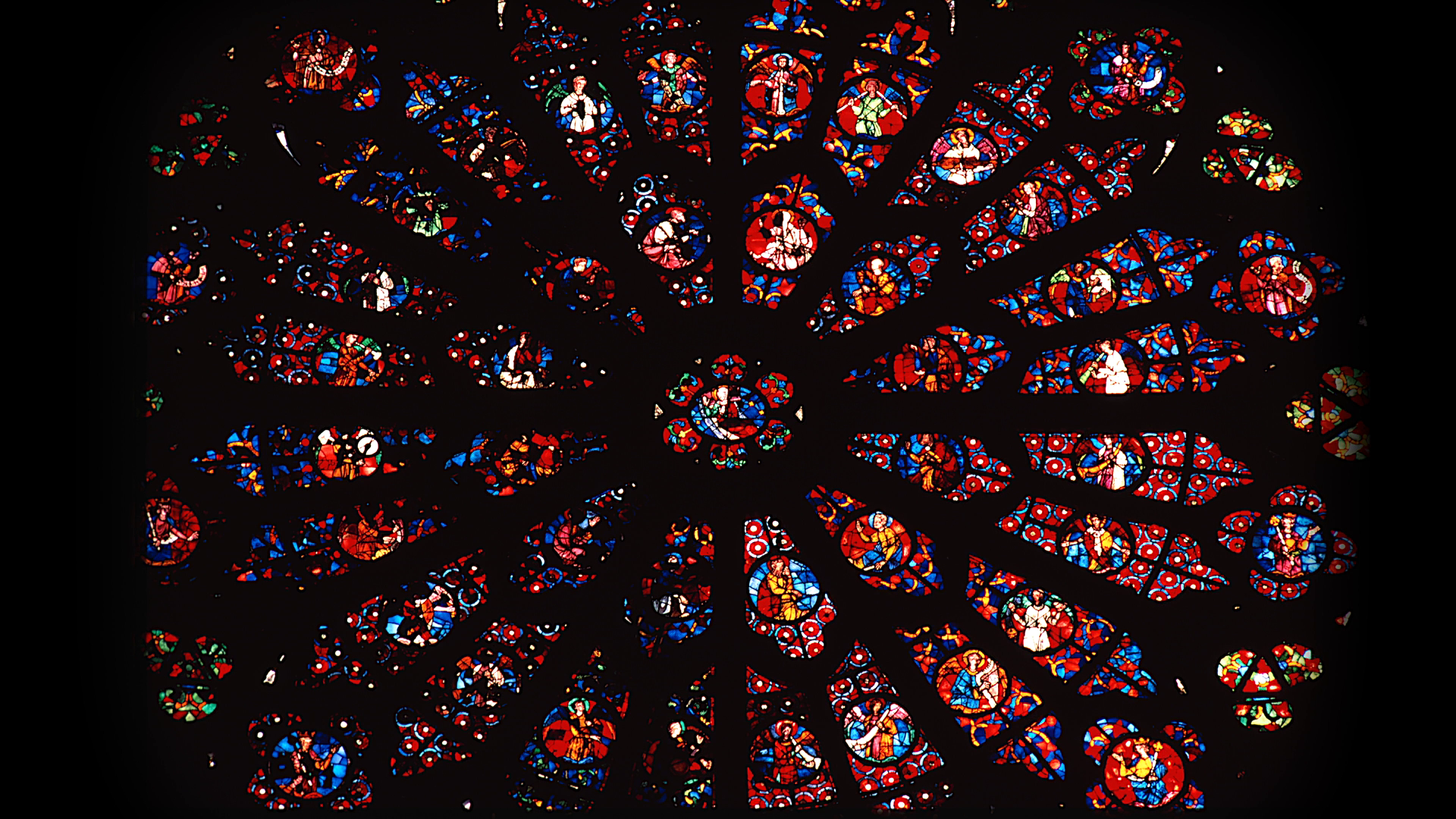

Mas, ele continua e nos mostra: as árvores não são figuradas sempre da mesma maneira. Eventualmente, elas parecem mais detalhadas, e suas curvas chegam a insinuar sentidos para as cenas representadas nos vitrais. Ainda que permaneçam marginais em parte das composições de que participam, assumindo frequentemente um aspecto decorativo ou ornamental, um dos temas que pode se tornar central nos vitrais é a Árvore de Jessé, que representa uma genealogia de Jesus. Além disso, em alguns casos, as árvores se tornam uma ocasião para a figuração de pequenas mandalas coloridas e composições flutuantes, mais incertas, ainda que rigorosamente elaboradas, árvores em metamorfose, formas informes.

2. Aproximando-os do cinema, Hiler fala dos vitrais como meio de comunicação de massa, em um anacronismo sugestivo, que parece ressoar com algumas das discussões de história do cinema que, como aquelas de Thomase Elsaesser, têm encontrado parte de seus fundamentos na chamada arqueologia das mídias, de Friedrich Kittler, Siegfried Zielinski, Jussi Parikka etc. Em alguma medida, o anacronismo de Hiler pode ser entendido como parte de uma arqueologia de futuros possíveis que permanecem latentes ou foram impossibilitados, isto é, futuros que o desenvolvimento tecnológico-midiático dominante desconsidera ou reprime.

Talvez seja o caso de reconhecer e detalhar uma ou mais (an)arqueologias do cinema a partir de outras artes e mídias, mesmo que não sejam “de massa”, considerando o devir-vídeo do cinema, sua disseminação em múltiplas telas. No início do filme, Hiler parte dessa disseminação entre telas, que faz do cinema um fenômeno multimídia, ao representar o ato de apagar as luzes das salas quando apresentou suas ideias antes de transformá-las no filme que assistimos por meio da tela escura: “Não há nada errado com seu computador”1, diz ele, endereçando-se a um espectador imaginário que assiste Cinema before 1300 em seu computador pessoal. Ainda sobre a tela escura, que se estende longamente, a voz de Hiler continua:

Desliguei as luzes para abrir os olhos dos espectadores e para assinalar que a escuridão é o cenário sagrado que o cinema e o vitral compartilham. Mas ela é mais do que isso, também. É uma força imaginativa vital. Nossa visão geral começa no início do século 12, uma época em que a escuridão estava imbuída com uma significação espiritual poderosa. A escuridão era vista como próxima da devoção. Não era a escuridão da negação. Ela era grávida, doadora de vida, ilimitada e atemporal. E a expressão espontânea dessa escuridão cintilava como luz. E essa luz se manifestava como a essência da matéria, seja ela humana, animal ou vegetal, qualquer tipo de forma. Essas ideias foram estabelecidas no início do século 6 por um monge sírio conhecido como Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Ele disse que tínhamos que nos preparar para – abre aspas – “a luz advinda da escuridão divina” – fecha aspas.2

Essa relação espiritualmente densa com a escuridão encontra múltiplas formas de expressão na arte dos vitrais, no período em torno do século 12, que Hiler apresenta por meio de registros fotográficos que ele mesmo realizou dos vitrais dessa época ainda existentes (referindo-se, eventualmente, a vitrais que desapareceram, destruídos em incêndios, guerras ou outras efemérides). A esses registros, acrescentam-se também aqueles de vitrais de outras épocas, que servem para que Hiler elabore uma perspectiva histórica e um argumento de diferenciação de épocas. O que está em jogo nos vitrais do século 12 parece ser um nexo entre a cosmética dos vitrais e os sentidos cósmicos da escuridão. Nesse sentido, o cinema pode ser entendido, por seus fundamentos fotográficos e por suas relações com a questão da animação, como uma das maneiras de experimentar a relação entre cosmética e cosmos.

3. Se é possível elaborar, como faz Hiler, uma arqueologia do cinema que reconhece sua genealogia, de modo descontínuo, na arte de vitrais medievais do século 12, será que não há uma (an)arqueologia do cinema a ser elaborada em relação a incontáveis outras artes e práticas, que seria preciso buscar em sua heterogeneidade, muito além do Ocidente e da Europa?

Não há uma (an)arqueologia do cinema que remonta às práticas da pintura corporal, por exemplo, com suas inscrições frequentemente abstratas, ainda que densas, de mitos projetados na película das peles? E o que dizer das fogueiras em torno das quais se contam histórias, em tantas tradições, articulando, ainda que nem sempre de modo direto, as várias linguagens da narração e o jogo de luzes e sombras das línguas do fogo? E, nessa deriva anarqueológica, não encontraríamos também o cinema experimental impermanente das pálpebras fechadas que confrontam a pressão dos dedos ou do sol, fazendo emergirem formas móveis como rastros delirados de vagalumes inexistentes?

4. Já se disse ou se supôs que aquilo que fascinou Méliès nas folhas das árvores em movimento no fundo de Repas de bébé diz respeito ao realismo da imagem cinematográfica, em contraposição à fixidez dos cenários teatrais, por mais realistas que fossem. Talvez seja possível começar a repensar essa estranha suposição, uma vez que Méliès não estava exatamente interessado na transparência do realismo ou no realismo como transparência da reprodução do mundo visível. Em vez disso, é provável que Méliès estivesse mais interessado no movimento das folhas como um indício da plasticidade da imagem cinematográfica e, portanto, de suas possibilidades ilusionistas, que em última instância constituem um lembrete das relações entre cinema e magia.

Não tanto a força figurativa, mas uma frágil deriva figural: eis talvez o que as folhas em movimento no fundo de Repas de bébé podem ter condensado, como possibilidade decisiva do cinema, para os olhos inquietos de Méliès. Como uma misteriosa mandala florescendo em meio à banalidade do cotidiano que se desenrola diante do aparelho e, ao mesmo tempo, permanecendo no fundo e tendendo a passarem despercebidas, as folhas que se movem resguardam, em meio ao fundamento fotográfico do cinematógrafo Lumière, a “força imaginativa vital” da escuridão. Como grão impressionado que registra o movimento, efetivamente, o que Méliès e nós podemos recohecer como folhas em movimento em Repas de bébé são as cinzas da escuridão da película, queimadas pela luz. Nesse sentido, o cinema pode ser definido como luz advinda da escuridão. Mas não se trata de uma escuridão divina, como em Pseudo-Dionísio, o Areopagita: no cinema, o que advém da escuridão não passa de vaga luminosidade, forma destinada ao informe, metamorfose das cinzas.

5. Se no cinematógrafo Lumière as folhas que se movem podem ser entendidas como um indício da relação da imagem cinematográfica com a vida em sua mobilidade, nos vitrais medievais (é o que Jerome Hiler investiga e elogia) está em jogo a vida do vidro. Ao se referir, de modo equívoco, às palavras em francês e em italiano que correspondem a glass, Hiler associa verre e vetro à raiz vita: “Então ‘vida’ é a raiz da palavra ‘vidro’.”3 A invenção da etimologia, que corresponde a uma das maneiras mais difundidas da especulação anarqueológica como experiência de pensamento, constitui uma espécie de vitral, através do qual cintila a vaga luminosidade de outra relação etimológica possível: aquela que liga “vidro” e “água”. Sobre uma fotografia da face externa de alguns dos vitrais cuja força imaginativa vital ele comenta em outros momentos do filme, Hiler diz:

Como ele está vivo? Aqueles de vocês têm casas velhas, vão notar como as janelas são meio irregulares, porque o vidro se move devagar com o tempo, mas ele se move. Está vivo. E para a câmera nesta cena, podemos ver que ele reluz como água.4

A vida do vidro está relacionada ao fato de que a matéria de que é feito está em movimento e à sua semelhança com a água. Mais além, Hiler também se refere ao fato de que, nos vitrais, o sol opera como uma espécie muito singular de projetor cinematográfico, pois ele também se move. Assim, a vitalidade do cinema-vitral está relacionada também ao que poderíamos descrever, de modo deliberadamente equívoco, como a mobilidade aquática da luz do sol. Ao se mover em relação aos vitrais, o sol altera as configurações de luz e escuridão das diferentes composições, que assim se multiplicam exponencialmente.

6. Se há alguma vida no vidro, se há alguma vida na imagem cinematográfica, para compreendê-la e nomeá-la é preciso ampliar o conceito de vida, interrogando a diferença entre orgânico e inorgânico. Pensar a vida do inorgânico, dar vida ao inorgânico, reduzir ou desfazer a diferença entre o inorgânico e o orgânico em seu devir-imagem, eis parte do que aproxima o cinema e a arte dos vitrais, desde as figurações da ressurreição na via crucis – a que remete o imaginário cristão das catedrais que abrigam os vitrais comentados por Hiller ou as paixões de Cristo filmadas de modo recorrente na história do cinema, frequentemente por meio de tableux vivants – até as animações, em que objetos são personificados, ganham consciência e voz, podendo aparecer até mesmo como figuras do desejo e sujeitos do olhar.

Provavelmente deliro, mas é bem disso que se trata no cinema pensado dessa forma transbordante, nessa maneira de, sem modos, interrogar o transbordamento incessante do cinema como mídia pelo cinema como experiência: o delírio como atividade coletiva. Aqui, o que está em jogo é, afinal, a comunicação do delírio, sua partilha, sua captura econômico-especulativa (sempre desigual e incompleta, associada à operação do cinema como dispositivo de fetiche e fatura, de mobilização de libido e capital) e sua disseminação aneconômico-dispendiosa (efêmera e frágil, insinuada pela quebra do círculo econômico sempre que a abertura do aparelho cinematográfico à alteridade do mundo e da vida insiste na dádiva do imprevisível).

No original: “There’s nothing wrong with your computer.” ↩

No original: “I turned the lights off to open the eyes of the viewers and to point out that darkness is the sacred setting that film and stained glass share. But it is more than that, as well. It is an imaginative life force. Our overview begins in the early 12th century, a time when darkness was imbued with a powerful spiritual significance. Darkness was seen as proximate to godliness. It was not the darkness of negation. It was pregnant, life-giving, limitless, and timeless. And the spontaneous expression of that darkness flashed out as light. And that light manifested as the essence of matter, be it human, animal, plant, any kind of form whatsoever. These ideas were set down in the early sixth century by a Syrian monk known as Pseudo-Dionysius, the Areopagite. He said that we had to prepare ourselves for – and I quote – ‘light from divine darkness’ – unquote.” ↩

No original: “So ‘life’ is the root word for ‘glass’.” ↩

No original: “How is it alive? Those of you who have old houses, you’ll notice how the windows are kind of wobbly, because glass moves slowly over time, but it does move. It is alive. And for the camera in this scene, we can see that it glistens like water.” ↩